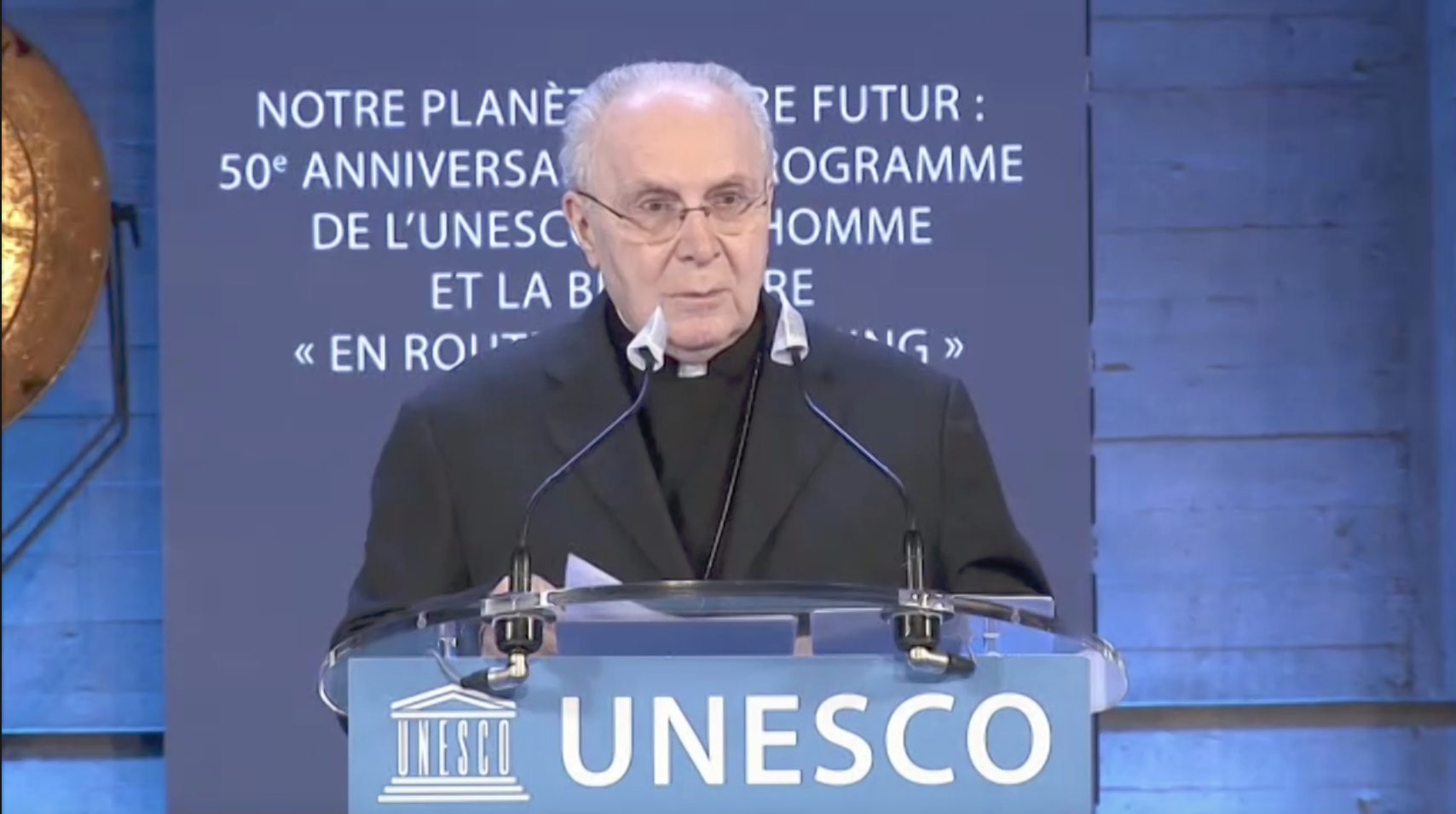

Mgr Francesco Follo est titulaire d’un doctorat en linguistique informatique, en collaboration avec le célèbre P. Roberto Busa, sj (Lexicographie et lexicologie). Mgr Follo a aussi participé au programme sur l’intelligence artificielle à l’UNESCO lors de la convention sur l’éthique de l’intelligence artificielle lorsque il était Observateur permanent du Saint-Siège auprès de l’UNESCO.

Un document qui nous dit : « C’est peut-être le moment de poser des questions avant de donner des réponses. » C’est avec ces mots que le frère Paolo Benanti, professeur à l’Université grégorienne, expert en bioéthique et en éthique des technologies, qualifie la Note Antiqua et Nova du Dicastère pour la doctrine de la foi et du Dicastère pour la culture et l’éducation, qui porte sur la relation entre l’intelligence artificielle et l’intelligence humaine.

C’est un document très important et fort utile pour continuer le dialogue de l’Église avec le monde scientifique actuel.

Je me permets, dans le sillon du frère Benanti, de proposer de rapides réflexions sur un texte qui mérite d’être bien étudié parce qu’il donne des bases solides :

- sur l’utilité des machines,

- sur une intégrale anthropologie qui permette un vrai développement,

- sur une éthique qui ne soit que procédurale, et

- sur une l’importance de l’éducation qui ne peut pas entre confiée à des ordinateurs « intelligents ». L’éducation en effet n’est pas à réduire à de l’apprentissage. Elle est une introduction à la vie intégrale grâce à une communauté pensante formée par des professeurs et par des étudiants, sans oublier – bien sûr – la famille.

Éblouis par les découvertes sur le fonctionnement du cerveau, certains chercheurs en sont réduits à considérer la réalité uniquement sous son aspect phénoménique. Il faudrait plutôt réfléchir :

- avec les sciences humaines, la philosophie et la théologie à quels traits spécifiques ont conduit au « saut » décisif de l’animal à l’homme

- et avec les sciences « exactes » et la technologie sur la différence entre intelligence humaine et artificielle.

Pour une anthropologie intégrale qui fonde une adéquate réflexion sur ce sujet, il ne faudrait pas oublier l’âme. En effet la Note Antiqua et Nova en parle clairement et amplement.

Pourquoi abandonner votre âme ? C’était le titre d’un pamphlet populaire publié il y a quelques années. Mais cet appel n’a pas trouvé une large acceptation dans le milieu culturel actuel qui préfère parler de l’esprit, voire du cerveau. Heureusement, les philosophes et théologiens ne cessent de discuter de l’âme et, parfois, font l’effort de rendre leurs réflexions accessibles à un public plus large.

On parle moins de l’âme que par le passé, à tel point que peut-être même certains catholiques pratiquants auraient du mal à lui donner une définition. Peut-on la donner ? Donner une définition de l’âme n’est pas chose aisée. On pourrait dire que c’est le principe spirituel qui constitue la personne humaine, mais encore faudrait-il préciser de quel principe il s’agit. Il me semble que l’âme pourrait être décrite comme l’élément distinctif de l’être humain, celui qui établit et permet la relation (cela implique la conscience, la capacité de décider, de s’étonner, d’aimer, d’unifier…) aussi bien avec les autres, l’être humain, avec Dieu et avec le monde.

Dire ‘élément distinctif’ signifie rappeler la différence que l’homme possède par rapport aux autres animaux. Le concept d’âme a perdu de la place au profit de celui d’esprit. Pourquoi ? La raison semble être double : d’abord l’enthousiasme qui accompagne les découvertes sur le fonctionnement du cerveau (sans lequel les actes de l’âme humaine dans l’état actuel ne pourraient pas se produire) ; ensuite, la comparaison de ce fonctionnement avec celui d’une machine (l’ordinateur). En arrière-plan, il y a une tendance à considérer la réalité en général dans sa phénoménalité, sans rechercher le fondement ultime du phénomène.

Sous la pression du naturalisme scientifique, même dans la théologie contemporaine, un débat est né sur l’âme et sa destinée, un débat qui dépasse la tradition consolidée. Il est inévitable que cela se produise. La philosophie et la théologie se laissent stimuler par les diverses formes de connaissance qui, lorsqu’il s’agit de la personne humaine, touchent à des questions radicales, celles auxquelles la théologie entend répondre en relisant le livre de la révélation de Dieu. La théologie ne peut ignorer ce livre, car il contient la parole de Dieu sur la réalité, en particulier sur les êtres humains. La référence à la tradition ne peut être oubliée : si la théologie devait se guider uniquement sur les découvertes scientifiques, elle serait à la merci de ces dernières qui, par définition, sont toujours sujettes à révision.

Si l’on veut résumer brièvement les termes du débat actuel, nous pouvons écrire que les problèmes auxquels la théologie est confrontée aujourd’hui sont fondamentalement au nombre de deux : celui de l’origine de l’âme et celui de son destin dans la mort. Le premier en lien avec la théorie de l’évolution, qui conduit à repenser l’apparition de l’être humain et, par conséquent, le saut entre le monde animal et le monde humain. La deuxième part du constat qu’un cadavre ne pense pas, n’aime pas, ne décide pas… et, par conséquent, il ne peut être identifié à l’être humain.

Sur la base d’une conception unitaire, devons-nous conclure que la personne humaine entière meurt, ou que seul le corps meurt ? Si le premier problème est relativement facile à résoudre, le second est un peu plus complexe, et sur ce point la philosophie et la théologie ont fait des tentatives qui ne sont pas entièrement partagées. Mais la théologie est une forme de connaissance en devenir… Nombreux sont ceux qui soutiennent que nous devrions revenir au concept biblique de « nefesh », en accordant plus d’importance à l’idée de la résurrection de l’homme tout entier plutôt qu’à celle de l’immortalité de l’âme.

À la question : Est-ce une position correcte ? On pourrait répondre que le concept biblique de nefesh est plus compliqué qu’on pourrait le penser : il désigne, à travers une série de verbes qui sont associés à ce terme, la personne humaine dans son effort vers la vie. La référence à la propension, au désir, nous permet de voir ce que la tradition théologique a voulu dire avec le terme « âme », c’est-à-dire la destination de l’être humain vers une vie en plénitude. Saint Thomas d’Aquin dirait que le désir natif ne peut être frustré, donc la mort ne peut pas être le dernier mot sur l’existence. En ce sens, l’âme peut être comprise comme l’élément qui, « placé » par Dieu dans l’homme, garantit, du point de vue de la structure humaine, la continuité entre la vie présente et la vie future, cela en plénitude.

Les avancées des neurosciences, qui semblent réduire l’homme au cerveau, mettent à mal le concept même d’esprit. Comment l’anthropologie chrétienne peut-elle s’équiper pour faire face à ces défis ? Et la philosophie et la théologie ? La Note qui vient d’être publiée montre que l’anthropologie chrétienne dialogue avec toutes les formes de connaissance, mais en même temps elle en déclare les limites lorsque celles-ci prétendent être exhaustives.

Réduire l’homme au cerveau ne nous aide pas à comprendre pourquoi parfois le cerveau réagit d’une manière et parfois d’une autre. La philosophie et la théologie ont la « prétention » de défendre l’originalité de l’être humain en rappelant son origine et sa destination singulières, qui établissent la capacité d’une relation avec le principe et l’accomplissement de l’existence humaine, à travers le concept d’âme.

Note Antiqua et Nova du Dicastère pour la doctrine de la foi et du Dicastère pour la culture et l’éducation (texte intégral) en allemand, anglais, espagnol et italien

Pour lire un résumé de la note : L’intelligence artificielle est une opportunité mais peut rendre l’homme esclave des machines