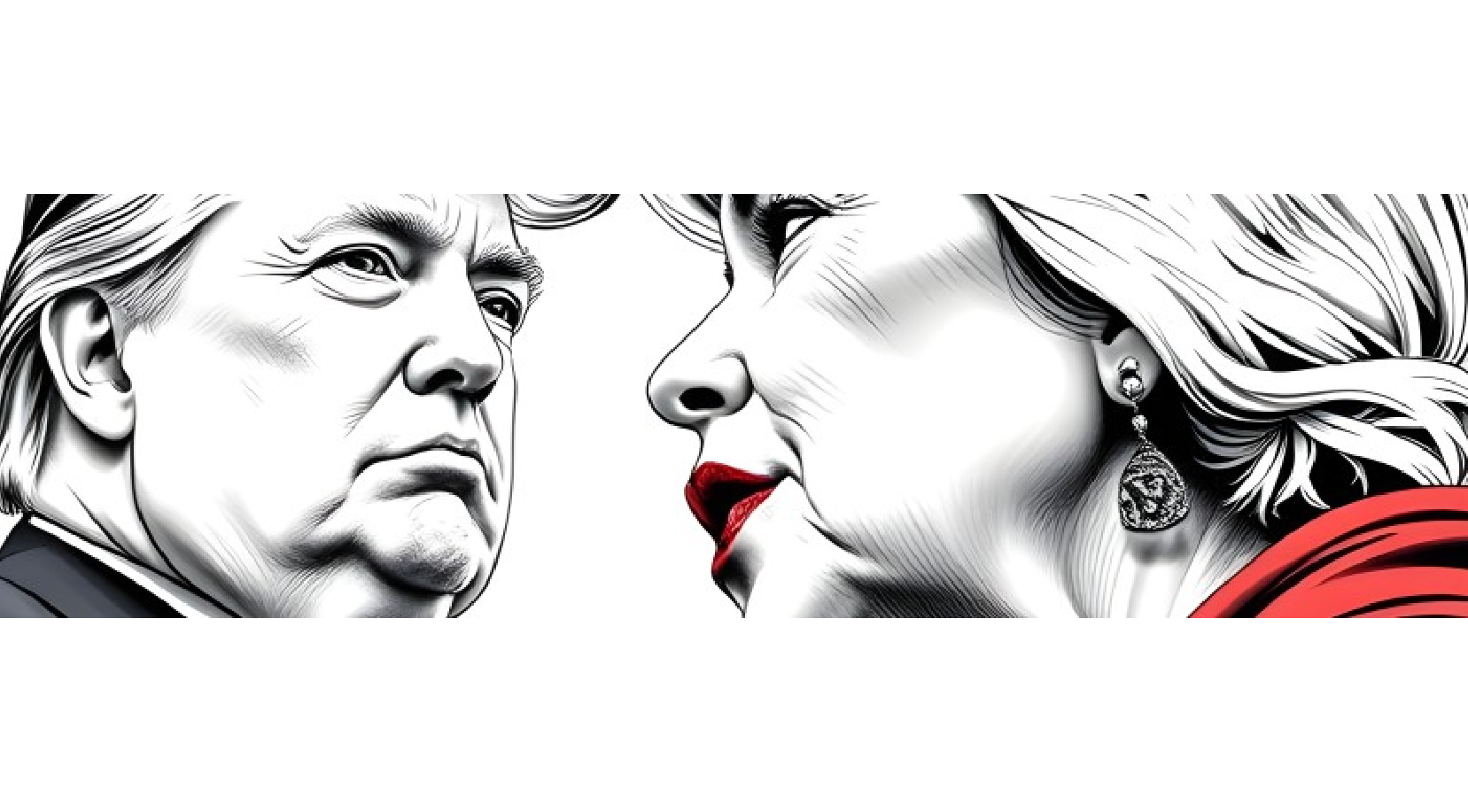

Un poste suffit-il pour que la foi prospère ? Trump, Paula White et la « théologie de la prospérité ».

« Je crois que la prospérité a un but ». C’est probablement l’un des passages les plus efficaces pour résumer la pensée de Paula White sur la richesse. Il s’agit d’une approche articulée, parfois nébuleuse et souvent contradictoire, qui va de l’Écriture au coaching mental à la mode. Elle dit à peu près ceci : « Votre avenir est dans votre routine quotidienne. Les gens qui réussissent font chaque jour ce que les autres font de temps en temps ».

Une foi de bureau

Le fait que Donald Trump ait choisi une prédicatrice de télévision et leader d’un mouvement religieux comme Paula White pour diriger le nouveau Bureau de la foi signifie certainement quelque chose. En effet, que le président des États-Unis ait pensé à créer un Bureau de la foi signifie quelque chose. Trop même. Qu’il s’agisse de « ramener la religion » en Amérique ou de se prémunir contre les « préjugés anti-chrétiens » dans le pays – deux objectifs déclarés ces derniers jours – le nouveau Bureau est destiné à alimenter ce halo de sainteté néon qui flashe derrière le patron de Trump et sur lequel repose une partie de son approbation. Comme le dit la Bible, « Heureux les artisans de la paix ». Et à cette fin, j’espère que mon plus grand héritage, lorsque tout sera dit et fait, sera celui d’un artisan de la paix et d’un unificateur », écrit Trump dans l’ancien Bluebird.

C’est l’Évangile selon X, garanti à la fois par le capital technologique d’Elon Musk et l’attrait transcendant de White. Une qu’en 2019, déjà lancée en campagne avec l’actuel président, elle prouve qu’elle sait faire. « Quand je rentre à la Maison Blanche, Dieu rentre à la Maison Blanche. J’ai tout à fait le droit et l’autorité de déclarer que la Maison Blanche est une terre sainte parce que l’endroit où je suis est saint. » Une lecture extrême de Dieu avec nous ou un immense non-sens ? Peu importe, après tout : Paula White évolue avec grâce dans cette foi sans grâce, dominant la scène avec le don pseudo-spirituel des langues et une capacité bien plus concrète à collecter de l’argent.

La théologie de la prospérité

Ils appellent cela la « théologie de la prospérité », mais à qui est-elle attribuée ? Cela n’est pas clair. Paula White en serait la porte-parole, bien qu’elle affirme elle-même ne pas y croire. Version abrégée d’une théologie inutilement complexe : la richesse est une bénédiction que Dieu accorde à ses élus. Et il faut peu d’imagination pour imaginer la fortune (et les défauts) des autres. C’est une vieille histoire, qui a concerné une partie de la tradition juive et des églises évangéliques, en particulier en Europe du Nord et outre-mer, pendant des siècles.

Aujourd’hui, la « théologie de la prospérité » semble surtout l’alibi nécessaire pour justifier un pouvoir de plus en plus lobbying et oligarchique, pour chasser le plus grand nombre possible de personnes en difficulté des États-Unis et, peut-être, pour donner un coup de pouce à l’aide sociale. Si Dieu le veut. Voilà pour les « paycheck-to-paycheckers », ceux qui vivent « d’un chèque à l’autre » et qui, selon certains analystes, ont largement contribué à la victoire de Trump. Peut-être finiront-ils eux aussi par se sentir mal aimés d’en haut ?

Cependant, la richesse économique n’est qu’une des questions au centre du réflexe pseudo-religieux du culte de Donald Trump, principalement la personnalité. L’avortement et le genre jouent un rôle à part entière. Sans parler de la défense officieuse des catholiques « persécutés » par l’administration Biden (mauvaise dans ce cas aussi, sans aucun doute).

Toutes justes, du moins sur le papier, et toutes d’actualité, même à l’ordre du jour de nombreuses confessions religieuses. Mais elles sont aussi et surtout capables de garantir aux hommes politiques (et à la politique) une excellente visibilité médiatique et une couverture idéologique, que ce soit chez les soi-disant traditionalistes ou chez les progressistes. Et qu’importe si les positions vacillantes de la raison d’État provoquent des vertiges, voire des nausées.

C’est le fruit indigeste de tous les défenseurs fidei que les peuples se sont infligés dans les moments de faiblesse. Le prix de l’homme fort, sauveur de la foi et de la patrie. Ces dernières années, une partie du monde – même en Occident – est passée par là avec Vladimir Poutine. Aujourd’hui, avec Paula White, Trump a trouvé son propre Kirill. Il n’a même pas besoin d’être un patriarche : il lui suffit de donner l’illusion qu’il peut gagner la guerre. Même lorsqu’il s’agit de tracer une voie pour sortir de la crise, existentielle et anthropologique plutôt que globale. J’ai été sauvé par Dieu pour rendre à l’Amérique sa grandeur ». Le mot de Donald.

Les États-Unis, un modèle unique

L’histoire a déjà montré que toute intrigue entre la religion et la politique ne peut que donner naissance à des rejetons horribles. On pourrait dire que les États-Unis ont toujours été, même à cet égard, un cas particulier. Paula White n’a certainement pas besoin de glossolalie pour parler la langue de millions d’électeurs américains. Pour la plupart des Italiens, sa rhétorique est plutôt incompréhensible, du moins pour le moment. En effet, la communication de plus en plus omniprésente et mondialisée modifie rapidement les cartes sur la table. Même de ce côté-ci de l’Atlantique, à l’avenir, un chapelet exposé sur la place publique pourrait n’être que le lointain souvenir d’un premier pas maladroit.

Cela vaut-il la peine de confier la défense de la religion à la politique pour le mirage d’une bénédiction de l’identité culturelle et des valeurs de la nation ? Qui devra payer le prix d’une foi transformée en instrument de soutien populaire et de justification de choix politiques autrement injustifiables ? Robert Hugh Benson a écrit plus d’une page sur ces maîtres du monde. Et aussi sur leur destin.